現在、雪氷圏における斜面変動研究に取り組んでいます。

冬の沖万別地すべり

■意外と知られていませんが、日本は世界でも有数の多雪地帯となっています。しかも、他地域と比較し、低緯度に位置しているため、温暖化の影響を受けやすいと言われています。

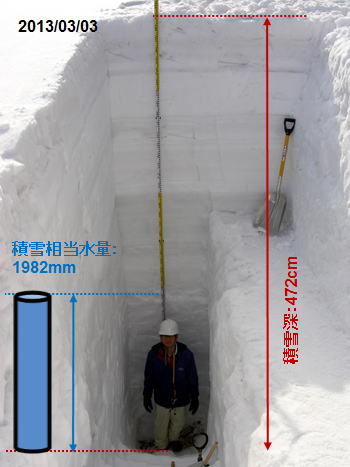

新潟県の中山間地帯における積雪環境(新潟県上越市安塚地区)

■雪氷層が関係する災害には洪水や土石流、さらに雪食や地すべりなどがあります。日本では季節積雪層 と呼ばれる雪の層が形成され、 貴重な水資源となる一方、融雪洪水などの水象災害、雪崩などの雪氷災、

そして地すべりなどの土砂災害を引き起こします。

●積雪層が関係する災害

・雪崩

・融雪洪水

・土石流

・雪泥流

(スラッシュフロー)

・雪食

・地すべり●氷河が関係する災害

・氷河湖決壊洪水、土石流

・氷成堆積物の地すべり

・クイッククレイ地すべり

(アイソスタシーによる)

河川の侵食によって発生したクイッククレイ地すべり(ノルウェー、ロエスグランダ)

積雪層のグライド作用によって生じた雪食と呼ばれる荒廃地

(新潟県十日町市小松原地区)

融雪期に発生した大規模な地すべり

(新潟県上越市国川地区)

大規模地すべりの頭部滑落崖で発生した雪崩

(新潟県上越市安塚地区)

■積雪はさまざまな性質を持ちますが、それらが斜面変動に及ぼす影響としては下記のようなものが考えられます。

新潟県の中山間地帯での積雪環境

(新潟県上越市安塚区、(国研)森林総合研究所試験地)

→物理的性質

質量(積雪相当水量としての)

質量(荷重としての)

→断熱作用

地盤凍結

→力学的性質

せん断強度、引っ張り強さ

→熱的性質

低温の融雪水

→運動特性

グライド作用

【研究課題1】

−積雪層の物理的性質が斜面に及ぼす影響−

■積雪層は冬期間の降水を貯めた巨大な水の貯留タンクと言えるでしょう。日本海側に面した中間山地では、多い年では5mもの雪が積もります。これは日本の年平均降水量に相当する約1,700mm以上の膨大な水が地表面に貯えられていることになります。融雪期間の約40〜60日間にこの雪が融け、地すべりなどの土砂災害を引き起こします。

■一方、1,700mmの水に相当することは、水平な地表面では約1.7 ton/m2 の荷重が地盤にかかっていることになります。これは、わずか1m2にミニバンクラスの自動車が乗っていることと同じです。荷重は、表層地盤の透水性や斜面の安定性に大きな影響をもつと考えられます。

■そこで本研究では、積雪表層で発生した多量の融雪水が、強度とタイミングを変えて積雪層内および斜面地盤内に浸透する過程を明らかにするとともに、大きな積雪荷重を受けた状態での、地すべりの発生機構を明らかにしようとしています。

積雪調査の状況

(新潟県上越市安塚区)

【研究課題2】

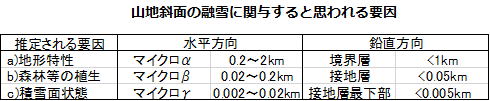

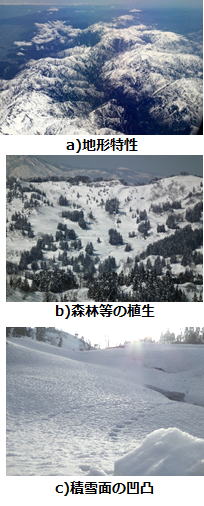

−強風時の山地斜面における融雪特性−

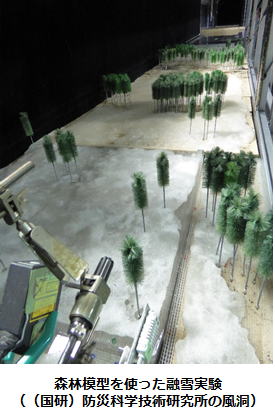

■最近の観測によって、積雪地帯の山地斜面で強い風が吹いた場合、従来の予測よりも、 2〜3倍もの雪が融けることが明らかになってきました。これは、融雪災害の発生危険度が高まっているにもかかわらず、その危険性を見過ごしてしまうことを意味します。しかし、なぜ多量の雪が融けるのか、良く分かっていません。

■本研究では、(国研)防災科学技術研究所および(国研)森林総合研究所と共同で、風洞を用いた室内実験や現地観測などを行い、山地斜面における強風時の融雪特性を明らかにしようとしています。

【研究課題3】

−地盤凍結が斜面の安定性に及ぼす影響−

■寒冷地で積雪が少ない地域では、積雪層の断熱効果が発揮できないため地盤が凍結します。斜面変動に対する地盤凍結の影響として、凍結層という難透水層が形成されることによる水循環過程への影響と、凍結・融解によってもたらされる地盤強度への影響の2つが考えられるでしょう。

■そこで本研究では、現地観測や室内・数値実験などを行うことで地盤凍結が斜面の安定性に及ぼす影響を明らかにするとともに、冬期間に発生する崩壊や地すべりの発生機構を解明することを目的としています。

ポントレジナの冬景色